CATEDRAL

Horarios de misas y actos religiosos

El Botafumeiro

Normas de acceso y comportamiento

Visitas turísticas y guiadas

Museo y cubiertas de la Catedral

Consejos útiles para el visitante

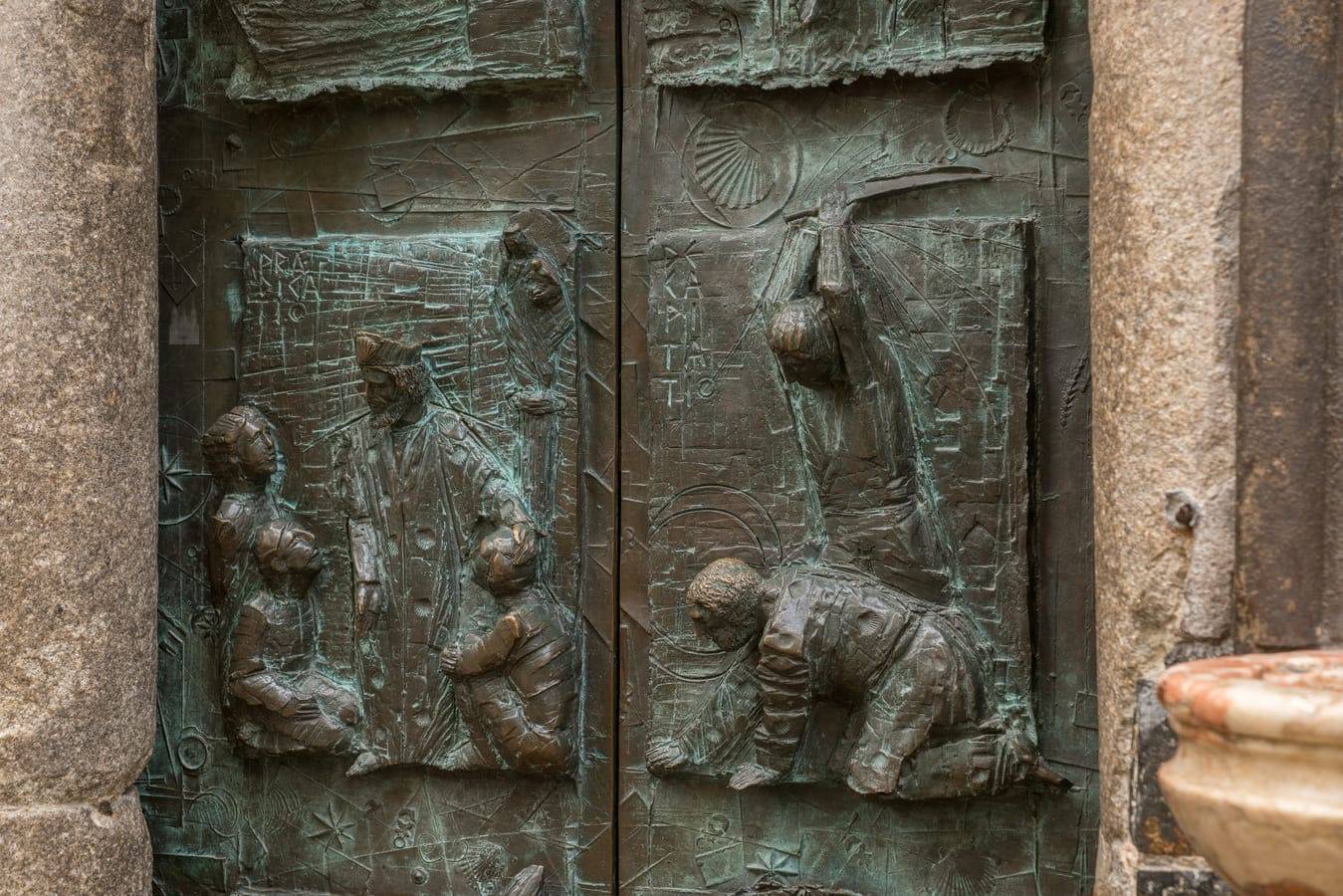

La puerta Santa

La puerta Santa

El Botafumeiro

El Botafumeiro

La Sacristía de la Catedral de Santiago

La Sacristía de la Catedral de Santiago

El Palacio de Gelmírez

El Palacio de Gelmírez

El Claustro de la Caledral

El Claustro de la Caledral

El Trasaltar de la Catedral

El Trasaltar de la Catedral

Tribuna y las cubiertas

Tribuna y las cubiertas

El Órgano de la Catedral

El Órgano de la Catedral

El Baptisterio de la Catedral

El Baptisterio de la Catedral

Cripta Apostólica

Cripta Apostólica

Excavaciones arqueológicas

Excavaciones arqueológicas

Las Naves y el Crucero de la Catedral

Las Naves y el Crucero de la Catedral

Capilla de la Comunión

Capilla de la Comunión

Iglesia de la Corticela

Iglesia de la Corticela

Capilla Mayor

Capilla Mayor

Capilla de San Fernando

Capilla de San Fernando

Capilla de las Reliquias

Capilla de las Reliquias

Capilla del Pilar

Capilla del Pilar

Capilla del Cristo de Burgos

Capilla del Cristo de Burgos

Capilla del Espíritu Santo

Capilla del Espíritu Santo

Capilla del Salvador

Capilla del Salvador

Capilla de Santa Catalina

Capilla de Santa Catalina

Capilla de San Juan

Capilla de San Juan

Capilla de San Antonio

Capilla de San Antonio

Capilla de San Bartolomé o Santa Fe

Capilla de San Bartolomé o Santa Fe

Capilla de Nuestra Señora la Blanca

Capilla de Nuestra Señora la Blanca

Capilla de San Andrés

Capilla de San Andrés

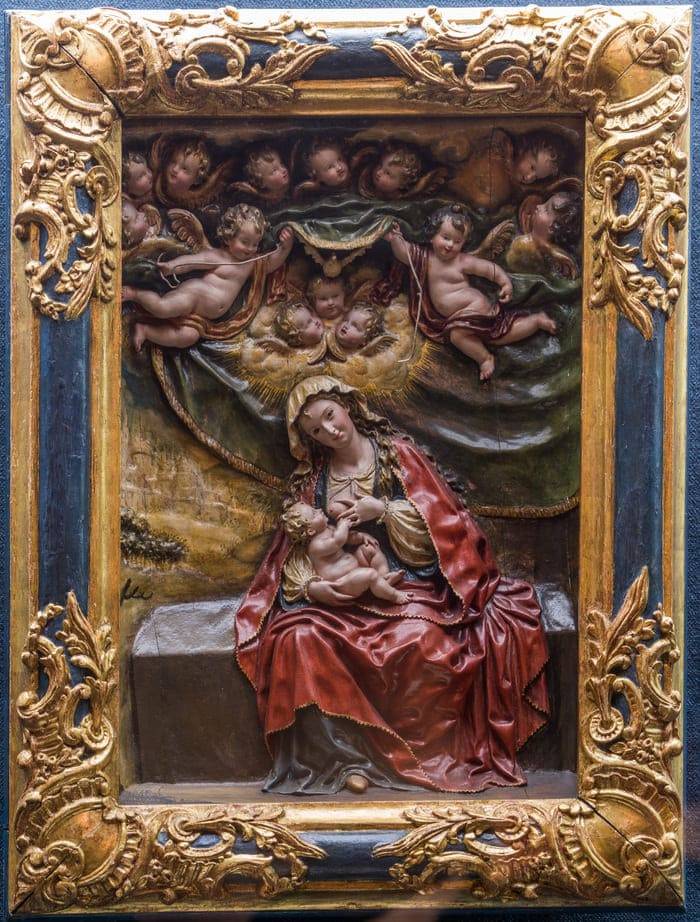

Capilla de Mondragón

Capilla de Mondragón

Capilla de la Concepción o de Prima

Capilla de la Concepción o de Prima

Capilla de la Comunión

Capilla de la Comunión

Capilla de la Azucena o San Pedro

Capilla de la Azucena o San Pedro

Capilla de Alba

Capilla de Alba

Camarín de Santiago Caballero

Camarín de Santiago Caballero

La puerta Santa

La puerta Santa

El Botafumeiro

El Botafumeiro

La Sacristía de la Catedral de Santiago

La Sacristía de la Catedral de Santiago

El Palacio de Gelmírez

El Palacio de Gelmírez

El Claustro de la Caledral

El Claustro de la Caledral

El Trasaltar de la Catedral

El Trasaltar de la Catedral

Tribuna y las cubiertas

Tribuna y las cubiertas

El Órgano de la Catedral

El Órgano de la Catedral

El Baptisterio de la Catedral

El Baptisterio de la Catedral

Cripta Apostólica

Cripta Apostólica

Excavaciones arqueológicas

Excavaciones arqueológicas

Las Naves y el Crucero de la Catedral

Las Naves y el Crucero de la Catedral

Capilla de la Comunión

Capilla de la Comunión

Iglesia de la Corticela

Iglesia de la Corticela

Capilla Mayor

Capilla Mayor

Capilla de San Fernando

Capilla de San Fernando

Capilla de las Reliquias

Capilla de las Reliquias

Capilla del Pilar

Capilla del Pilar

Capilla del Cristo de Burgos

Capilla del Cristo de Burgos

Capilla del Espíritu Santo

Capilla del Espíritu Santo

Capilla del Salvador

Capilla del Salvador

Capilla de Santa Catalina

Capilla de Santa Catalina

Capilla de San Juan

Capilla de San Juan

Capilla de San Antonio

Capilla de San Antonio

Capilla de San Bartolomé o Santa Fe

Capilla de San Bartolomé o Santa Fe

Capilla de Nuestra Señora la Blanca

Capilla de Nuestra Señora la Blanca

Capilla de San Andrés

Capilla de San Andrés

Capilla de Mondragón

Capilla de Mondragón

Capilla de la Concepción o de Prima

Capilla de la Concepción o de Prima

Capilla de la Comunión

Capilla de la Comunión

Capilla de la Azucena o San Pedro

Capilla de la Azucena o San Pedro

Capilla de Alba

Capilla de Alba

Camarín de Santiago Caballero

Camarín de Santiago Caballero

Contenido

- 1Orígenes y Leyendas de la Catedral de Santiago.

- 1.1 La Visión del Ermitaño Pelagio: El Origen del Camino de Santiago y su Influencia en Europa

- 1.2 La Fundación de la Primera Iglesia de Santiago y el Monasterio de San Salvador de Antealtares por Alfonso II

- 1.3 La Basílica de Alfonso III: Una Construcción Monumental en la Compostela Prerrománica

- 1.4 La Capilla de la Corticela: Un Espacio Histórico en Santiago de Compostela

- 1.5 El Ataque de Almanzor: Leyenda y Destrucción de la Basílica Prerrománica de Santiago

- 2La construcción de la Catedral de Santiago.

- 2.1 Diego Gelmírez y su Papel Crucial en la Construcción de la Catedral de Santiago

- 2.2 La revuelta de 1117 y la restauración de la catedral

- 2.3 El papel del Maestro Mateo en la construcción de la Catedral de Santiago

- 2.4 La cripta: soporte estructural y mensaje espiritual

- 2.5 Una obra con identidad propia

- 2.6 La contribución del Maestro Mateo en los tramos finales y el Pórtico de la Gloria

- 2.7 El Pórtico de la Gloria: una obra maestra de la escultura medieval

- 2.8 La fachada del Maestro Mateo: luz y simbolismo en la Catedral de Santiago

- 2.9 El Coro del Maestro Mateo: Un Tesoro Perdido en la Catedral de Santiago

- 2.10 La polémica demolición del coro

- 2.11 La influencia del Maestro Mateo

- 3Transformaciones de la Catedral a lo largo del tiempo

- 3.1 Transformaciones Góticas y Defensivas en la Catedral de Santiago

- 3.2 Transformaciones de la Catedral de Santiago en el Renacimiento y el Siglo de Oro

- 3.3 Transformaciones Barrocas de la Catedral de Santiago: Siglos XVII y XVIII

- 3.4 La Fachada del Obradoiro y la Transformación Barroca de la Catedral de Santiago

- 3.5 La Transformación Barroca en el Interior de la Catedral de Santiago: Capillas, Retablos y el Botafumeiro

- 3.6 El Botafumeiro de la Catedral de Santiago: Un Símbolo Emblemático de la Tradición y Fe

- 3.7 Evolución Arquitectónica de la Catedral de Santiago: Del Barroco al Neoclasicismo

- 4Museo de la Catedral de Santiago.

- 4.1 Piezas de Espacios Desaparecidos y Documentos Históricos

- 4.2 El Tesoro de la Catedral: Donaciones y Piezas Únicas

- 4.3 Textiles y Tapices: Un Vistoso Legado Artístico

- 5La Historia de la Peregrinación a Santiago.

- 5.1 El Camino Francés y Otras Rutas hacia Santiago

- 5.2 El Legado del Camino de Santiago

- 6La Historia del Camino de Santiago.

- 6.1 El Origen del Camino: Historia y Tradición

- 6.2 Leyendas del Apóstol Santiago

- 6.3 El Camino de Santiago: Auge y Expansión

- 6.4 La Catedral de Santiago y la Era Dorada del Camino

- 6.5 Símbolos y Legado del Camino de Santiago

- 6.6 Una Experiencia Viva

Orígenes y Leyendas de la Catedral de Santiago.

Los orígenes de la Catedral de Santiago de Compostela están entrelazados en una narrativa de historia, fe y leyenda. Según la tradición, tras el martirio de Santiago en Palestina en el año 44 d.C., sus discípulos Atanasio y Teodoro llevaron su cuerpo a Hispania en una barca milagrosamente guiada, llegando a las costas de Gallaecia en el fin del mundo conocido, el Finisterrae. Después de varias vicisitudes en su viaje, incluyendo la intercesión de personajes míticos como la Reina Lupa y el Pico Sacro, depositaron el cuerpo del Apóstol en un antiguo mausoleo romano en la necrópolis del bosque de Libredón, lugar que sería el origen de Santiago de Compostela.

Con el paso de los siglos, esta cámara subterránea y su entorno fueron visitados por una pequeña comunidad cristiana local, de la que hay pocos registros y que parece haber sido diezmada hacia el siglo VIII.

La Visión del Ermitaño Pelagio: El Origen del Camino de Santiago y su Influencia en Europa

Hacia el año 829, un ermitaño llamado Pelagio, residente en la soledad de Solovio, observó un fenómeno místico que cambiaría el curso de la historia: sobre el bosque, las estrellas parecían alinearse de manera insólita, acompañadas de cánticos angelicales. Esta visión misteriosa señalaría el lugar donde se descubriría el sepulcro del apóstol Santiago, en la antigua Mansio Asseconia, dando inicio a uno de los fenómenos espirituales más significativos de Europa medieval.

Este suceso no solo transformó el entorno inmediato de Compostela, sino que marcó el nacimiento del Camino de Santiago, la famosa ruta de peregrinación que, durante siglos, guiaría a millones de peregrinos desde todos los rincones de Europa hasta Santiago de Compostela. A partir de este momento, el Camino se consolidó como un crisol de culturas y espiritualidad, impulsando el desarrollo cultural y económico de los territorios que atravesaba y uniendo a personas de diversas naciones bajo un mismo propósito. La leyenda de Pelagio y el descubrimiento del sepulcro apostólico han convertido a Santiago en un destino de peregrinación universal, uno de los puntos más emblemáticos de la historia espiritual y cultural europea.

La Fundación de la Primera Iglesia de Santiago y el Monasterio de San Salvador de Antealtares por Alfonso II

Cuando el rey de Asturias, Alfonso II “El Casto”, recibe la noticia de manos del obispo de Iria Flavia, Teodomiro, acerca del hallazgo de los restos de Santiago, ordena inmediatamente la construcción de una pequeña iglesia. Este templo tenía como propósito principal albergar el Arca Marmorica, un mausoleo romano originalmente destinado a Atia Moeta y que, en su momento, guardaría los cuerpos del Apóstol Santiago y de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Esta iglesia se convertiría en el primer lugar de veneración de las reliquias sagradas del Apóstol en Compostela.

Alfonso II también dispuso la construcción de un pequeño monasterio, San Salvador de Antealtares, con el objetivo de proteger y honrar las reliquias de Santiago y de asistir a los primeros peregrinos que comenzaron a llegar desde distintos puntos del mundo cristiano. La noticia del descubrimiento se expandió rápidamente, y así nació el primer flujo de peregrinación hacia Compostela, que con el tiempo se consolidaría como uno de los destinos de peregrinaje más importantes de la cristiandad.

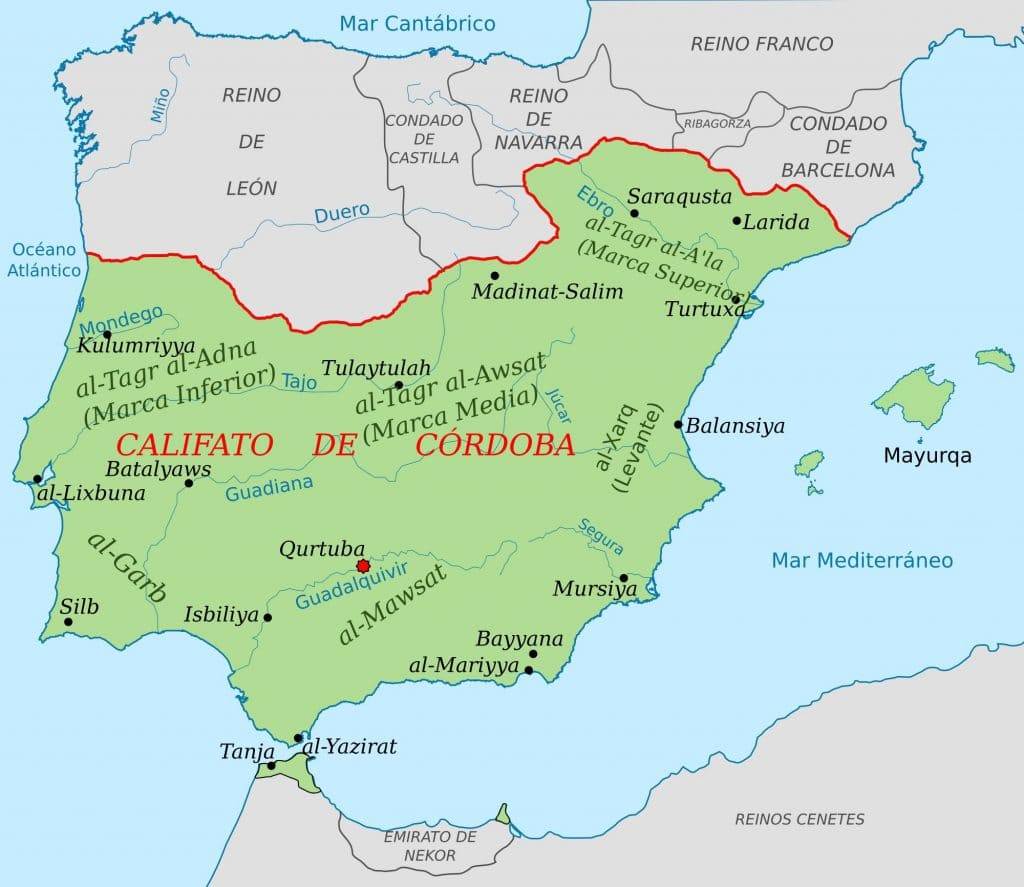

Este periodo histórico es especialmente relevante si se considera que gran parte de la Península estaba bajo dominio musulmán. Los invasores árabes no solo ocupaban vastas regiones, sino que también ambicionaban extender su control más allá de los Pirineos, lo que dotaba a este enclave cristiano de un significado especial y estratégico.

La Basílica de Alfonso III: Una Construcción Monumental en la Compostela Prerrománica

La primera basílica construida en Santiago de Compostela, encargada por Alfonso II “El Casto” y descrita como “pequeña, de piedra y lodo”, fue rápidamente sustituida debido a su modestia. Fue su sobrino, Alfonso III, quien mandó erigir una nueva y majestuosa iglesia que reflejara la importancia creciente de este lugar sagrado. Esta segunda basílica, finalizada y consagrada en el año 899, destacaba por el empleo de materiales lujosos y duraderos, como se registra en el acta de consagración y ha sido corroborado por excavaciones arqueológicas.

La construcción utilizó elementos excepcionales para la época, incluyendo piedra serpentina, pórfido rojo y mármol traído desde la ciudad de Coria, recientemente reconquistada. Esta iglesia, mucho más amplia que su predecesora, fue diseñada con tres naves cubiertas con techos de madera y una cabecera de gran amplitud, pensada para albergar el mausoleo romano del Apóstol Santiago. El acceso principal se realizaba a través de un pórtico occidental, mientras que, en el muro norte, se ubicaba una capilla bautismal dedicada a San Juan Bautista.

Numerosos restos de esta impresionante basílica fueron encontrados durante excavaciones en el siglo XX, revelando la magnitud y el esplendor de la obra de Alfonso III. Su construcción marcó un hito en la arquitectura medieval de Compostela, consolidando a la ciudad como un centro de culto y peregrinación, cuyo prestigio y monumentalidad se proyectaron hacia toda Europa cristiana.

La Capilla de la Corticela: Un Espacio Histórico en Santiago de Compostela

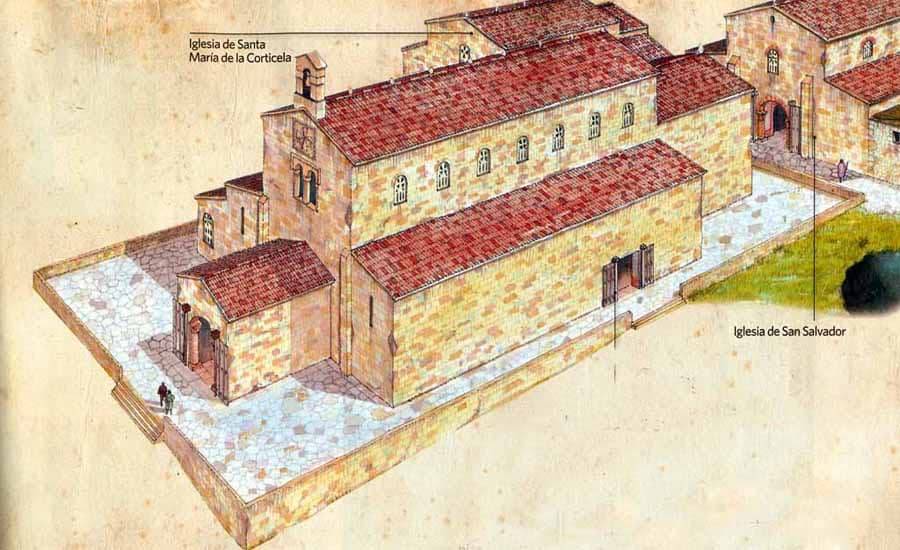

La Capilla de la Corticela, construida en paralelo a la basílica prerrománica de Santiago, tiene una rica historia y un papel especial en el conjunto arquitectónico de la catedral. Originalmente dedicada a San Esteban y en la actualidad consagrada a Santa María, esta capilla ha experimentado diversas modificaciones románicas y posteriores que han moldeado su apariencia actual. Aunque ahora se encuentra integrada como una capilla más dentro de la catedral, la Corticela conserva su función particular como parroquia de extranjeros, manteniendo así su carácter único y su misión de acogida.

La fundación de la capilla surgió para dar servicio a un monasterio promovido por el rey y situado cerca de la catedral, el de San Martín Pinario, una institución importante en la época. Con el tiempo, la Corticela se ha consolidado como un espacio de gran valor histórico y arquitectónico, siendo testigo de siglos de transformaciones y devoción. Este rincón de la catedral destaca no solo por su valor patrimonial, sino también como símbolo de la inclusión y hospitalidad hacia los peregrinos que llegan a Santiago desde todas partes del mundo.

El Ataque de Almanzor: Leyenda y Destrucción de la Basílica Prerrománica de Santiago

La histórica basílica prerrománica de Santiago sufrió un ataque devastador en el año 997, a manos del caudillo árabe Almanzor. Durante esta incursión, no solo se asaltó la ciudad, sino que la iglesia fue incendiada y despojada de sus puertas y campanas, que fueron trasladadas como trofeos hasta Córdoba. La tradición cuenta que estos elementos fueron transportados a hombros de prisioneros cristianos. Más adelante, tras la reconquista de la ciudad, las puertas y campanas retornaron a Santiago, esta vez portadas por prisioneros musulmanes en señal de reparación.

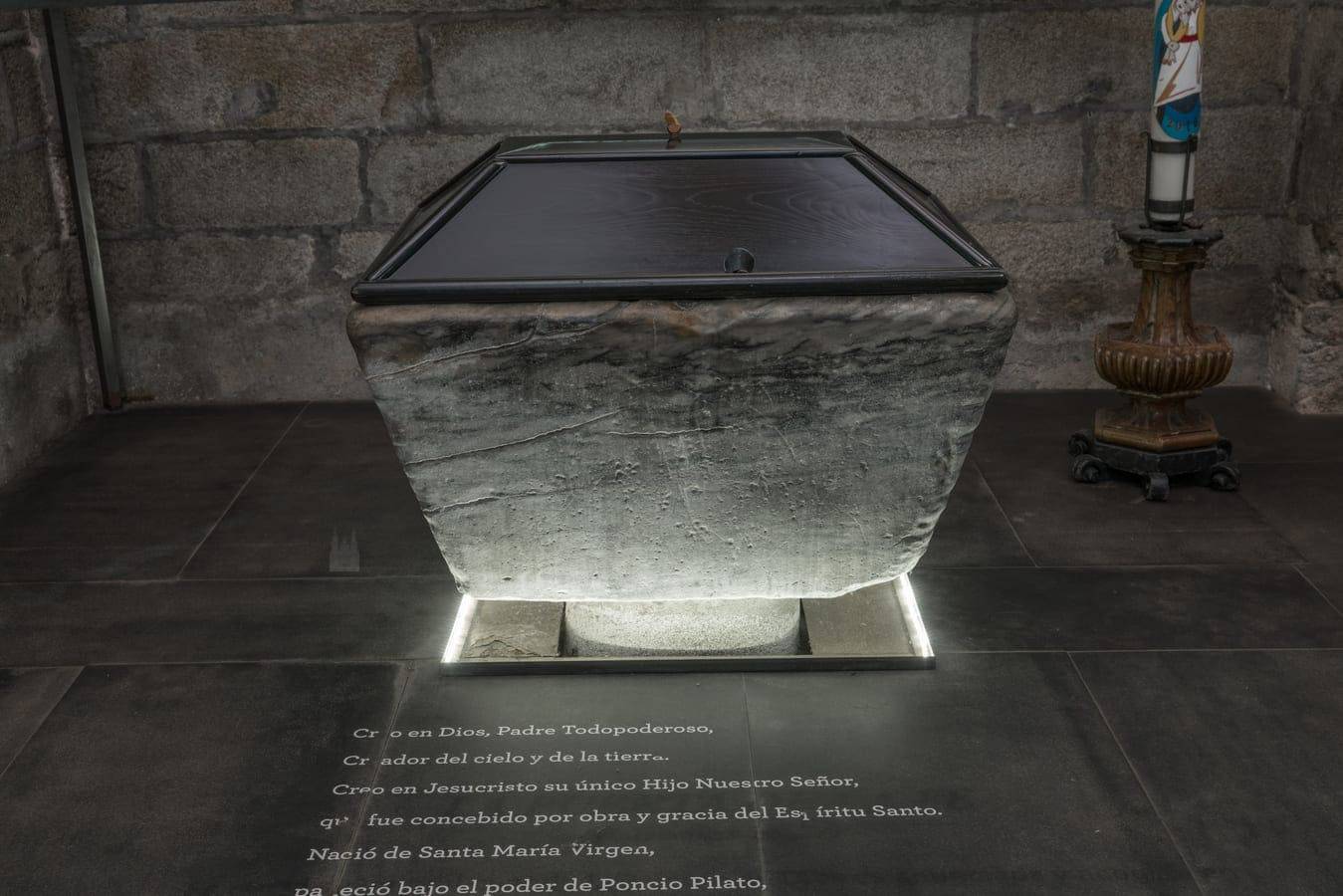

Se cree que a esta misma basílica perteneció la pila bautismal que aún hoy se conserva en el brazo sur de la catedral de Santiago. Según una leyenda popular, durante el ataque, el caballo de Almanzor bebió de esta pila y cayó fulminado de inmediato, interpretado como un castigo divino por la profanación de un lugar sagrado.

En el año 1003, el obispo San Pedro de Mezonzo y el rey Bermudo II reconstruyeron la iglesia, que permaneció en pie mientras aumentaba la popularidad de las peregrinaciones a Santiago y la ciudad se convertía en uno de los centros de poder feudal más relevantes de la Península. Este auge llevó a que en 1075 se iniciara la construcción de la monumental catedral románica que aún hoy se conserva, marcando la cuarta iglesia construida sobre el sepulcro de Santiago y consolidando a Santiago de Compostela como uno de los destinos de peregrinación más importantes de Europa.

Así, la Catedral de Santiago se alza no solo como un símbolo de fe y devoción, sino como un testimonio vivo de la historia medieval hispana y del inicio de una ruta de peregrinación que sigue atrayendo a miles de personas de todo el mundo.

La construcción de la Catedral de Santiago.

La construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, una de las obras más emblemáticas de la arquitectura románica europea, comenzó en el año 1075. Este ambicioso proyecto se inició bajo el reinado de Alfonso VI y durante el episcopado de Diego Peláez, según relata el Códice Calixtino. Fue el “maestro Bernardo el Viejo, junto a Roberto y otros cincuenta canteros”, quienes dieron los primeros pasos para levantar la nueva catedral, reemplazando la anterior construcción erigida por Alfonso III. La construcción empezó en la Capilla del Salvador, y esta etapa inicial queda registrada en las inscripciones talladas en los capiteles y muros de la catedral.

La edificación de esta monumental obra no estuvo exenta de dificultades. Desde su inicio hasta su consagración en 1211, la catedral fue testigo de numerosos acontecimientos históricos: revueltas, intrigas, avances técnicos, incendios y cambios en el poder tanto político como religioso. Además, las obras sufrieron interrupciones frecuentes, marcadas por la escasez de recursos y los desafíos propios de una construcción de tal magnitud.

A pesar de estos obstáculos, la Catedral de Santiago logró convertirse en una verdadera joya del arte románico, destacando no solo por su impresionante arquitectura, sino también por el simbolismo espiritual que la rodea. Su historia, repleta de episodios de superación y creatividad, continúa siendo una fuente de inspiración para quienes la visitan y estudian.

Diego Gelmírez y su Papel Crucial en la Construcción de la Catedral de Santiago

Las tensiones políticas que marcaron la región a finales del siglo XI influyeron directamente en la construcción de la Catedral de Santiago. En 1087, el encarcelamiento del prelado a cargo, el obispo Diego Peláez, detuvo las obras hasta que, en 1093, Diego Gelmírez asumió como administrador de la diócesis compostelana. Gelmírez se convertiría en una figura clave para el desarrollo de la basílica, no solo por su liderazgo, sino por la consolidación del poder de Santiago. En 1095, el traslado oficial de la sede episcopal de Iria a Santiago marcó un momento crucial para la ciudad, y su nombramiento como obispo en 1101 le permitió relanzar el proyecto arquitectónico.

Cuando Gelmírez asumió el liderazgo, las obras estaban paralizadas tras la finalización de las tres capillas centrales de la girola. Fue en 1105 cuando se consagró el crucero, con sus fachadas laterales completadas, y la iglesia de la Corticela, adyacente a la catedral, fue acortada en un tramo para integrarse mejor al nuevo diseño.

La dirección técnica fue esencial para este avance. Aunque algunos historiadores sugieren nombres como Bernardo el Joven o Esteban como posibles responsables, la figura que destaca es la del Maestro de Platerías, un arquitecto anónimo cuya labor fue fundamental para los progresos alcanzados. Este ritmo de construcción permitió que, en 1112, se demoliera finalmente la antigua basílica de Alfonso III, que se había convertido en un obstáculo para el desarrollo de la nueva estructura.

La revuelta de 1117 y la restauración de la catedral

En 1117, una revuelta popular contra Gelmírez causó graves daños en las estructuras ya construidas, afectando especialmente las fachadas del crucero. Las piezas dañadas tuvieron que ser adaptadas para la restauración, lo que significó un reto adicional para los arquitectos y artesanos de la época.

A pesar de estas dificultades, Gelmírez no solo restauró lo dañado, sino que también reconstruyó su palacio episcopal en el lado norte de la catedral. Su nombramiento como arzobispo en 1120 fortaleció aún más su influencia, elevando a Santiago como sede metropolitana y desplazando a Mérida. Este ascenso fue posible gracias a las sólidas relaciones de Gelmírez con el papado en Roma.

La visión y liderazgo de Diego Gelmírez transformaron a Santiago en un centro espiritual de la cristiandad en la península ibérica. La catedral no solo avanzó en su construcción, sino que también se convirtió en un símbolo del Camino de Santiago, consolidándose como uno de los destinos más importantes de la Europa medieval.

El legado de Gelmírez sigue vivo en cada piedra de la catedral, en la que confluyen arte, fe e historia, reforzando la importancia de Santiago como faro espiritual para millones de peregrinos hasta el día de hoy.

El papel del Maestro Mateo en la construcción de la Catedral de Santiago

En el año 1168, las obras de la Catedral de Santiago se encontraban paralizadas debido a la falta de recursos. Fue en este contexto cuando el rey Fernando II visitó la ciudad y decidió tomar medidas para reactivar la construcción de esta emblemática iglesia. El monarca firmó un contrato con el Maestro Mateo, quien ya estaba a cargo de la obra, encargándole que la finalizara. Para garantizar su compromiso, le otorgó una pensión vitalicia y estableció duras sanciones contra quienes interfirieran en el desarrollo del proyecto.

El contrato, además de asegurar los fondos necesarios, refleja la relevancia que el Maestro Mateo tenía en su tiempo. Que su nombre figure en los documentos oficiales indica que ya era una figura de prestigio, aunque poco se sabe sobre su vida personal o sobre otras obras anteriores a su intervención en Santiago. No obstante, su contribución transformó la catedral y dejó una profunda huella en el arte gallego hacia finales del siglo XII, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la arquitectura románica.

La decisiva intervención del Maestro Mateo no solo permitió la reanudación de las obras, sino que marcó una etapa de innovación técnica y artística que consolidaría a la Catedral de Santiago como un referente en la historia del arte y la espiritualidad medieval.

Uno de los mayores desafíos en la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela fue el terreno irregular sobre el que se levantaba. El declive era tan pronunciado que utilizar un relleno de tierra para nivelarlo resultaba impracticable. Ante esta situación, el Maestro Mateo ideó una solución revolucionaria para la época: la construcción de una cripta que serviría como base estructural para soportar el peso de los pies de las naves, el Pórtico de la Gloria y la fachada occidental con su logia exterior.

La cripta: soporte estructural y mensaje espiritual

La cripta no solo cumplió una función técnica, sino que también se integró en el mensaje iconográfico del Apocalipsis que el Maestro Mateo desarrolló en el Pórtico de la Gloria. Este debía leerse de abajo hacia arriba: desde el mundo terrenal, pasando por el Juicio Final, hasta la Jerusalén Celeste. Además, la cripta fue concebida como el novedoso acceso occidental de la catedral, desde el cual dos estrechas escaleras conducen al inicio de las naves principales.

Una obra con identidad propia

Lejos de ser un simple espacio funcional, la cripta fue diseñada con una marcada personalidad arquitectónica. Aunque en el siglo XVII se realizaron modificaciones para incluir escaleras en su fachada, su diseño interior destaca por su planta en forma de cruz latina con cabecera, deambulatorio y capillas abiertas. Entre ellas, la capilla central, de forma rectangular, refleja el mismo esquema arquitectónico que la propia catedral, aunque a una escala reducida.

La cripta no solo resolvió problemas estructurales, sino que también se convirtió en un elemento clave dentro del conjunto arquitectónico y simbólico de la Catedral de Santiago. Este innovador espacio subterráneo sigue siendo una muestra del ingenio y la visión artística del Maestro Mateo, consolidando su legado en la historia de la arquitectura medieval.

La contribución del Maestro Mateo en los tramos finales y el Pórtico de la Gloria

El Maestro Mateo, figura esencial en la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, asumió la tarea de completar los dos tramos finales de las naves que aún estaban por realizar. Aunque respetó el diseño original sin introducir cambios drásticos, su estilo personal se hizo evidente en detalles ornamentales. Las hojas de los capiteles, los canecillos exteriores visibles desde el Palacio de Gelmírez y otros capiteles decorados con figuras humanas, animales fabulosos y motivos vegetales reflejan su particular gusto y habilidad artística. Estos elementos son una clara señal para los entendidos de que Mateo estaba al mando de la obra en este periodo.

El inicio de esta fase constructiva quedó registrado en 1168 con una inscripción en un cimacio de la tribuna que reza “Gudesteo”, en honor al arzobispo Pedro Gudesteiz, quien desempeñó un papel clave en el apoyo a las obras.

El Pórtico de la Gloria: una obra maestra de la escultura medieval

Uno de los aportes más destacados del Maestro Mateo fue la transformación del último tramo de las naves en un nártex, espacio donde colocó el imponente Pórtico de la Gloria, considerado una de las cumbres de la escultura medieval. Esta obra anticipa características del arte gótico que ya comenzaban a desarrollarse en Francia. Entre sus innovaciones se encuentran el uso de un doble registro de columnas, con estatuas-columna en el nivel superior, y la incorporación de basas decoradas con criaturas del bestiario medieval.

Las esculturas del Pórtico destacan por su naturalismo, movimiento y expresividad, cualidades novedosas para su época. Además, Mateo introdujo bóvedas de crucería, un avance arquitectónico que ofrecía mayor ligereza y estabilidad. Según una inscripción en los dinteles, los elementos del Pórtico se colocaron el 1 de abril de 1188, aunque al taller del Maestro Mateo aún le quedaban años de trabajo antes de que la catedral fuera consagrada en 1211, durante el arzobispado de Pedro Muñiz, quien fue enterrado junto a esta monumental obra.

El trabajo del Maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria no sólo consolidó su legado como maestro escultor y arquitecto, sino que también elevó a la Catedral de Santiago a un lugar privilegiado en la historia del arte europeo.

La fachada del Maestro Mateo: luz y simbolismo en la Catedral de Santiago

El Maestro Mateo diseñó una fachada para la Catedral de Santiago que permanecería abierta durante toda la Edad Media, en homenaje al simbolismo apocalíptico de las Escrituras. Inspirado por el pasaje del Apocalipsis que dice: “Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche”, y por el sermón Veneranda dies atribuido al papa Calixto, donde se afirma que “Las puertas de esta basílica nunca se cierran, ni de día ni de noche”, Mateo ideó una estructura monumental sin puertas. Las tres arcadas —una central y dos laterales— permitían que el mensaje espiritual del Pórtico de la Gloria, con sus esculturas y estatuas columna, se integrara con el exterior, dando la impresión de que las figuras “conversaban” entre sí.

Un elemento innovador en el diseño de Mateo fue la concesión especial a la luz, tanto en el interior como en el exterior. Para ello, abrió ventanas en los muros a nivel de la tribuna y del Pórtico, permitiendo que la luz natural inundara las naves de la catedral. En el exterior, los rosetones tallados en la fachada no solo contribuían a esta entrada de luz, sino que también añadían un simbolismo apocalíptico, aludiendo al mensaje de esperanza y eternidad que se quería transmitir.

El gran rosetón central, conocido en el siglo XVI como el “espejo grande”, no solo iluminaba el interior, sino que también ayudaba a aligerar los muros, en línea con las tendencias del estilo gótico. Sin embargo, el mantenimiento de esta estructura resultó costoso. A pesar de que Mateo diseñó un pasillo interno que conectaba la fachada con las torres, facilitando el acceso a esta parte de la catedral, su preservación fue un desafío. Este hecho, junto con el deterioro acumulado, llevó a la construcción de la actual fachada barroca en 1738, sustituyendo buena parte de la original medieval.

De la antigua fachada del Maestro Mateo, hoy solo quedan algunos restos arqueológicos y dibujos realizados por el canónigo Vega y Verdugo a mediados del siglo XVII, cuando ya había sufrido transformaciones significativas. A pesar de ello, su legado arquitectónico y simbólico permanece como un hito en la historia de la Catedral de Santiago, destacándose como una obra maestra que combina funcionalidad, espiritualidad y arte.

El Coro del Maestro Mateo: Un Tesoro Perdido en la Catedral de Santiago

El Maestro Mateo, además de concluir la construcción de la Catedral de Santiago, dejó su huella en varias áreas de la iglesia, incluyendo el diseño de un magnífico coro pétreo. Según el escritor Castellá Ferrer, este fue considerado en su época como “el más lindo coro antiguo de España”. Su obra reemplazó el más austero coro realizado durante el mandato de Diego Gelmírez, transformando los primeros tramos de la nave central en un espacio de majestuosa solemnidad.

El coro de Mateo se distinguía por su diseño de doble bancada de sitiales. La bancada inferior consistía en un simple banco corrido, mientras que la superior acogía a los canónigos de mayor rango, dispuestos según su jerarquía y cercanía a la cabecera. Una puerta especial comunicaba esta sección directamente con el altar mayor a través de la “Vía Sacra”.

Los sitiales del coro, construidos en piedra, se alzaban sobre basas decoradas con arquillos ciegos y columnas adornadas con plafones florales. Para mayor comodidad, los asientos eran acolchados con cojines. En la parte superior, las arquitecturas en forma de castilletes servían como un escenario simbólico donde se representaban animales fabulosos, que aludían a los vicios, contrastados con la figura de los niños de coro, que cantaban alabanzas al Señor, reflejando el papel espiritual de los canónigos.

El coro de Mateo no solo era funcional, sino que estaba cargado de simbolismo. Las arquitecturas que cerraban las naves laterales representaban la Jerusalén Celeste y estaban adornadas con figuras de apóstoles, profetas y personajes del Antiguo Testamento. Además, todo el conjunto estaba completamente policromado, como se evidencia en la reconstrucción parcial de piezas que hoy se encuentran en el Museo de la Catedral, según los estudios de Otero Túñez e Yzquierdo Perrín.

La polémica demolición del coro

A pesar de su valor artístico y espiritual, el coro de Mateo fue derribado en 1604 por orden del arzobispo Juan de Sanclemente, lo que desató controversias. Las razones incluyeron reformas litúrgicas y cambios en el diseño del templo. Aunque el coro ya no existe, su legado pervive a través de los testimonios históricos y las reconstrucciones parciales de sus fragmentos.

La influencia del Maestro Mateo

El estilo único del Maestro Mateo no se limitó al coro. Su genio es visible en otras partes de la catedral, como en la figura de Santiago del Altar Mayor o en el Panteón Real. Además, su influencia se extendió más allá de las murallas de Santiago, dejando una impronta duradera en el arte gallego de la época. La fama del Maestro Mateo trascendió su tiempo, y su nombre sigue mencionándose en documentos históricos hasta el siglo XIV, consolidándolo como una de las figuras más importantes de la arquitectura medieval.

El coro del Maestro Mateo es un recordatorio del esplendor artístico que una vez decoró la Catedral de Santiago, marcando una época dorada de creatividad y devoción.

Transformaciones de la Catedral a lo largo del tiempo

La Catedral de Santiago de Compostela ha pasado por diversas transformaciones desde su construcción en el siglo XI, adaptándose a las tendencias arquitectónicas de cada época y dejando un legado que combina estilos románico, gótico, renacentista, barroco y neoclásico. Este templo monumental es hoy uno de los principales atractivos del Camino de Santiago y un símbolo del patrimonio histórico-artístico de Europa. A continuación, exploraremos las etapas clave en la evolución de la catedral y cómo ha alcanzado la majestuosidad actual.

Las transformaciones arquitectónicas de la Catedral de Santiago reflejan no solo la evolución estilística de cada periodo, sino también el cambio en su función como centro espiritual y cultural. Desde los muros románicos que la vieron nacer hasta la imponente Fachada del Obradoiro, cada fase de la catedral suma capas de historia y significado. Esta combinación de estilos, desde el románico hasta el barroco, la convierte en una obra única que continúa inspirando a los miles de peregrinos y visitantes que llegan a Santiago de Compostela, manteniendo viva su esencia a través de los siglos.

Con cada cambio estructural y decorativo, la catedral se ha reinventado para adaptarse a los gustos y necesidades de su tiempo, consolidándose como una obra atemporal que refleja el sincretismo cultural y artístico de Europa.

Transformaciones Góticas y Defensivas en la Catedral de Santiago

A mediados del siglo XIII, el estilo románico daba paso a la arquitectura gótica, y el arzobispo don Juan Arias intentó modernizar la Catedral de Santiago con una nueva cabecera gótica monumental. Este ambicioso proyecto habría ampliado considerablemente el edificio, extendiéndolo hasta la actual Plaza de la Quintana y transformando la planta en una cruz griega, lo que habría alterado notablemente la apariencia que conocemos hoy. Sin embargo, con la muerte de don Juan Arias, el proyecto quedó inconcluso, y actualmente sólo quedan vestigios del perímetro de la cabecera bajo las escaleras de la Quintana y en un lateral de la cabecera románica.

Durante el mismo siglo, se construyó un claustro gótico junto al lado sur de la nave central. Aunque el arzobispo Gelmírez había proyectado uno de estilo románico, parece que nunca llegó a realizarse. Este claustro gótico fue posteriormente reemplazado por el claustro plateresco actual, que es más amplio y se sitúa a un nivel superior.

Entre los siglos XIII y XIV, la catedral experimentó más cambios y adiciones. A las cuatro capillas semicirculares del crucero y las cinco de la cabecera se sumaron nuevas capillas góticas, como la de Nuestra Señora la Blanca, también conocida como la Capilla de los España, y la de Sancti Spiritus. Además, durante este periodo turbulento, la catedral reforzó su carácter defensivo, agregando almenas en la parte superior de sus cubiertas escalonadas y transitables. Con el mismo propósito, se erigieron las torres de la Trinidad y la Berenguela frente a la entrada occidental, así como un torreón defensivo llamado de Gómez Manrique, situado en uno de los ángulos del claustro.

Estos cambios reflejan no sólo las influencias arquitectónicas de la época, sino también el clima político, que demandaba fortificaciones para proteger a la catedral y a sus habitantes.

Transformaciones de la Catedral de Santiago en el Renacimiento y el Siglo de Oro

Durante el siglo XV, la Catedral de Santiago siguió evolucionando con la construcción de una nueva torre defensiva junto a la portada sur, que hoy es la base de la actual Torre del Reloj. En los siglos XV y XVI se llevaron a cabo numerosas transformaciones en las capillas, como la de Mondragón, la de Prima, la funeraria de don Lope de Mendoza, la de San Fernando y la de las Reliquias, además de otras ubicadas en el claustro y la sacristía. A partir de 1521 comenzó la construcción del nuevo claustro plateresco, diseñado por Juan de Álava, que reemplazó al antiguo y que se completó en 1590 tras los daños sufridos en diversas revueltas.

En el Renacimiento, también se instauró la tradición de la Puerta Santa, utilizada exclusivamente durante los años jubilares, inspirada en la práctica de Roma. Fue en este período cuando comenzó a tomar forma la fachada exterior de la catedral que conocemos hoy. En la fachada del Obradoiro, el monumental arco de Mateo, que solía estar siempre abierto, fue derribado para instalar dos puertas con detalles renacentistas, como jambas, dinteles y un parteluz, lo que marcó el inicio de un cambio estilístico que terminaría reemplazando la antigua fachada medieval por una de estilo barroco.

En el interior, hacia finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se llevó a cabo la sustitución del coro pétreo de Mateo por un coro manierista de madera diseñado por Juan da Vila y Gregorio Español, en sintonía con las disposiciones del Concilio de Trento y el gusto renacentista. Además, el arquitecto Gil de Siloé construyó las escaleras que aún hoy conducen a la Puerta del Obradoiro, reutilizando sillares del coro original de Mateo, que fueron colocados al revés como piedras lisas. Este detalle fue fundamental para la posterior reconstrucción del coro, realizada en la década de 1990 y actualmente expuesta en el Museo de la Catedral.

Estos cambios evidencian cómo la catedral se fue adaptando a los estilos y exigencias de cada época, reflejando tanto la influencia renacentista como las necesidades litúrgicas y defensivas del momento.

Transformaciones Barrocas de la Catedral de Santiago: Siglos XVII y XVIII

Durante los siglos XVII y XVIII, la Catedral de Santiago experimentó importantes transformaciones que le dieron su apariencia actual. En esta época, el estilo barroco impulsó también el desarrollo urbanístico de los espacios alrededor del templo, creando las emblemáticas plazas y majestuosos edificios que aún hoy embellecen el entorno. Estas construcciones, como la Casa del Cabildo, la Casa del Deán y la Casa de la Conga, están ligadas estrechamente a la historia y el funcionamiento de la catedral.

A mediados del siglo XVII, el canónigo Vega y Verdugo impulsó un ambicioso plan de reformas que comenzó con la reorganización de la cabecera de la catedral. El sector oriental, que da hacia la plaza de la Quintana, estaba desordenado tras siglos de añadidos, reformas y acumulación de capillas y muros. Además, la plaza de la Quintana era un espacio clave en la vida de la ciudad, utilizado para el mercado, entierros y otras gestiones públicas, lo que hizo necesario un diseño más coherente en esa zona. La fachada del convento de Antealtares, sobria y monumental, contrastaba con el aspecto caótico de la catedral en esa área, resaltando la urgencia de una reforma.

José de la Peña de Toro proyectó la fachada de la Quintana para unificar todas las capillas traseras, integrando en ella el Pórtico Real, la Puerta Santa y la Puerta de los Abades, además de un espacio para la comunión de los peregrinos. La antigua iglesia de la Corticela también quedó integrada dentro de la catedral, aunque mantuvo su portada original. Además, se reemplazaron las almenas por una crestería barroca con balaustres y pináculos, que agregó una elegancia adicional al conjunto.

En el claustro, iniciado siglos atrás y ampliado con nuevas dependencias de servicio como el Tesoro de la Plaza de las Platerías, se incorporaron elementos que definieron su estilo barroco. En la fachada hacia la Plaza del Obradoiro trabajaron arquitectos destacados como Gaspar de Arce y Juan de Herrera, y en el siglo XVIII, Lucas Caaveiro realizó importantes reparaciones tras un incendio en 1751. Fernando de Casas también contribuyó en 1720 con una pequeña fachada hacia la Plaza de las Platerías, mientras que en 1705 Simón Rodríguez creó la icónica concha jacobea que sostiene la escalera de acceso entre las naves y el Tesoro.

Estas transformaciones consolidaron la catedral y su entorno como un conjunto arquitectónico imponente y armonioso, reflejando la magnificencia del barroco gallego y preservando su valor simbólico y cultural en la tradición jacobea.

La Fachada del Obradoiro y la Transformación Barroca de la Catedral de Santiago

La fachada del Obradoiro es, sin duda, la obra más influyente en el aspecto exterior barroco de la catedral de Santiago de Compostela, originalmente de estilo románico. La transformación de esta fachada comenzó en el siglo XVI cuando se cerró el hastial medieval, que albergaba la cripta mateana y una logia exterior. Estos cambios continuaron en el siglo XVII con la construcción de la monumental escalinata que hoy enmarca la entrada.

Para el siglo XVIII, la fachada románica se consideraba anticuada y presentaba signos de desgaste. Una de las torres laterales tuvo que ser reforzada, y el gran rosetón central con vidrieras necesitaba reparaciones constantes. Por ello, en 1738 se decide demoler la fachada y construir una nueva, de estilo barroco, que además representara una verdadera exaltación de Santiago y de la monarquía española. La nueva fachada barroca se concibió como una apoteosis visual, donde se integran figuras icónicas como Santiago Peregrino venerado por reyes y santos, entre ellos Atanasio, Teodoro, Santiago Alfeo, Santa Salomé, Zebedeo y el escudo real.

La construcción de la nueva fachada fue confiada al arquitecto Fernando de Casas, quien, sin desmontar completamente la estructura previa, tuvo el cuidado de mantener las estatuas y columnas del Maestro Mateo que sostienen la bóveda del Pórtico, pues eliminarlas habría comprometido la estabilidad del nártex. Casas también reutilizó los cubos inferiores de las dos torres laterales, igualándolas en altura y diseñando cuerpos superiores que disminuyen en volumen hacia los capulines, con ornamentos barrocos que incluyen rocallas, decoración vegetal, blasones y elementos en relieve. En el centro de la fachada, se alza el escudo del cabildo de Santiago, con el sarcófago del Apóstol, la estrella de Santiago y un coro de ángeles, completando una composición que simboliza la gloria del Apóstol y su importante legado en la historia religiosa y artística de España.

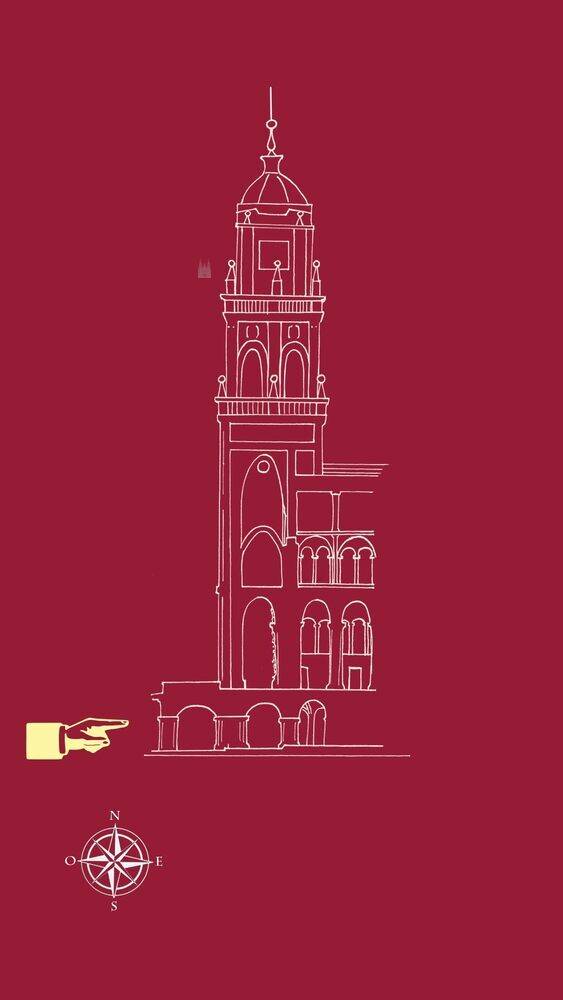

La catedral de Santiago de Compostela presenta una interesante combinación de estilos arquitectónicos, destacando en particular el uso del remate barroco sobre estructuras medievales. Este enfoque, que fue ampliamente utilizado en el siglo XVII, se aprecia tanto en la cúpula que corona el cimborrio gótico como, de forma notable, en la Torre del Reloj. Esta torre, que comenzó como un cubo defensivo en 1468, fue transformada por Domingo de Andrade a finales del siglo XVII en una torre de uso religioso y civil, añadiendo un cuerpo superior que reflejaba el estilo barroco de la época.

Desde 1831, la torre alberga un reloj único, diseñado por Andrés Antelo, que marca las horas en sus cuatro esferas de mármol blanco calado con una sola aguja. En los niveles superiores de la torre, las antiguas campanas del siglo XVIII, que marcaban las horas y los cuartos, fueron sustituidas a finales del siglo XX, luego de que el bronce de las originales se agrietara. Estas antiguas campanas ahora pueden apreciarse en el claustro de la catedral, donde se exponen como un valioso testimonio histórico.

La Transformación Barroca en el Interior de la Catedral de Santiago: Capillas, Retablos y el Botafumeiro

Con el aspecto exterior de la Catedral de Santiago casi completo, las reformas barrocas en el interior del templo se multiplican, dando un nuevo carácter a este espacio sagrado. Si bien algunas capillas medievales, como las de Salvador, Santa Fe y Mondragón, ya habían sido decoradas con retablos en el siglo XVI, es durante el período barroco cuando se construye la mayoría de los retablos, cambiando incluso la estructura de varias capillas. Entre ellas, destacan dos de nueva construcción: la Capilla del Pilar, que representa una apoteosis del estilo barroco bajo la dirección de Domingo de Andrade, y la Capilla del Cristo de Burgos, ubicada hacia los pies de la basílica.

La transformación más significativa, sin embargo, es la renovación de la capilla mayor. Desde la época medieval, el cimborrio de Gelmírez se encontraba sobre la imagen del Santiago sedente del siglo XIII, una escultura del Maestro Mateo que los peregrinos tocaban e incluso coronaban. Hoy en día, la tradición de abrazar esta imagen persiste. Durante la segunda mitad del siglo XVII, grandes maestros del barroco, como Domingo de Andrade, Fray Gabriel de las Casas, Manuel de Prado, Jacobo Pecul y Ángel Piedra, dejan su huella en esta capilla mediante el diseño de un baldaquino monumental sostenido por ángeles, y en elementos decorativos como el camarín de Santiago, el altar, el sagrario y el cierre perimetral con su elaborada reja.

Bajo esta capilla, y tras el redescubrimiento en 1878 de los restos de Santiago, se abre un mausoleo romano que permite la visita a las reliquias del apóstol, custodiadas en una urna de plata creada por el artesano José Losada. Estas reliquias, originalmente escondidas en 1589 por el arzobispo Sanclemente ante la amenaza del pirata Drake, se exponen nuevamente en el corazón de la catedral.

El Botafumeiro de la Catedral de Santiago: Un Símbolo Emblemático de la Tradición y Fe

El Botafumeiro es uno de los símbolos más reconocibles del interior de la Catedral de Santiago de Compostela. Este gran incensario, que ha estado perfumando el aire de la catedral desde finales del siglo XVI, tiene un rol central en las ceremonias especiales, envolviendo a los asistentes en una atmósfera de misticismo y solemnidad. Con un peso aproximado de 50 kilogramos y una oscilación que alcanza hasta los 20 metros de altura, el Botafumeiro impresiona a los visitantes con su majestuoso movimiento pendular.

Este ingenioso sistema de balanceo se debe a la habilidad de Juan Bautista Celma, un destacado inventor del Renacimiento, quien en el siglo XVI sustituyó el sistema de vigas de madera por un mecanismo de hierro fundido fabricado en Vizcaya. Esta mejora permitió que el Botafumeiro pudiera moverse con mayor altura y rapidez, mientras cuelga bajo el cimborrio de la catedral. El diseño prevé que el incensario se detenga a pocos metros de la bóveda sin colisionar, alcanzando una inclinación de hasta 82 grados.

El manejo del Botafumeiro está a cargo de ocho hombres, conocidos como tiraboleiros, quienes coordinan su movimiento tirando de las cuerdas conectadas a una maroma de 60 milímetros de grosor. Cuando el Botafumeiro no está en uso, esta maroma se mantiene tensa y adornada con una "alcachofa" de alpaca decorada con motivos vegetales, que complementa el estilo artístico del templo.

El Botafumeiro sigue siendo hoy un símbolo de tradición, devoción y habilidad técnica, uniendo siglos de historia y un profundo significado espiritual para peregrinos y visitantes de todo el mundo.

Evolución Arquitectónica de la Catedral de Santiago: Del Barroco al Neoclasicismo

En los últimos años del barroco y con el advenimiento del neoclasicismo, la Catedral de Santiago experimenta importantes transformaciones. En 1758, un incendio deteriora gravemente la antigua Fachada del Paraíso, ubicada en el brazo norte del transepto y punto de entrada para los peregrinos del Camino Francés. Lucas Caaveiro, con la colaboración de Clemente Sarela, asume el diseño de una nueva fachada. Domingo Lois Monteagudo culmina la obra en 1769, aplicando una estética de transición entre el barroco y el emergente neoclasicismo. Esta nueva fachada marca el inicio de un cambio arquitectónico en el templo.

Uno de los elementos destacados de este periodo es la Capilla de la Comunión, la más “moderna” de la catedral, construida en pleno estilo neoclásico. Domingo Lois Monteagudo la diseña en forma de rotonda clásica, coronada por una cúpula que se sostiene sobre ocho imponentes columnas jónicas. La capilla ocupa el espacio donde se encontraba la gótica Capilla de Don Lope de Mendoza, dejando así una huella neoclásica en el interior de la catedral.

Bajo esta misma influencia neoclásica y con el respaldo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el obispo Sebastián Malvar proyecta en 1794 trasladar el coro a una nueva capilla mayor, para liberar la nave central. Los arquitectos Ferro Caaveiro y Melchor de Prado presentan un diseño que incluía una nueva fachada y una Puerta Santa renovada. Sin embargo, estos ambiciosos proyectos solo quedarían en bocetos y cuadros.

Así, la Catedral de Santiago integra a lo largo de los siglos una notable evolución estilística, desde el prerrománico hasta el neoclásico. Esta rica herencia arquitectónica continúa ampliándose en el siglo XX con el retablo neogótico de la Capilla de los España y las nuevas hojas de bronce de la Puerta Santa, instaladas en 2004, reflejando el diálogo entre tradición y modernidad.

Museo de la Catedral de Santiago.

El Museo de la Catedral de Santiago permite a los visitantes explorar casi todos los espacios del emblemático complejo catedralicio, desde los tejados y tribunas hasta el claustro y las estancias que rodean la estructura principal. Uno de los aspectos más destacados de esta visita es el acceso al Palacio de Gelmírez, una joya del arte civil medieval de Galicia.

Piezas de Espacios Desaparecidos y Documentos Históricos

El museo ofrece también un recorrido por elementos y obras de arte de antiguos espacios desaparecidos, como el claustro gótico, capillas y antiguas fachadas. Aquí se encuentran ornamentos únicos, como tímpanos, esculturas y partes de antiguos retablos y coros, además de valiosos documentos que narran la historia de la Iglesia de Santiago, entre ellos el Códice Calixtino, los Tumbos A, B y C, la Historia Compostelana y el Breviario de Miranda.

El Tesoro de la Catedral: Donaciones y Piezas Únicas

El Tesoro del museo contiene una impresionante colección de objetos de valor artístico y religioso, elaborados en materiales preciosos y provenientes de diversas épocas, desde la Edad Media hasta nuestros días. Muchas de estas piezas fueron donadas por peregrinos ilustres, entre ellos reyes, altos cargos militares y eclesiásticos, lo que hace de esta colección una de las más significativas de la catedral.

Textiles y Tapices: Un Vistoso Legado Artístico

El recorrido por el museo concluye con sus espléndidas colecciones de textiles y tapices. Los visitantes pueden admirar exóticas telas medievales provenientes del Lejano Oriente, así como el famoso gallardete de la Batalla de Lepanto, del siglo XVI. La colección de tapices merece especial atención, con obras basadas en cartones de grandes maestros como Rubens, Teniers y Goya. Esta colección, posible gracias a donaciones, es considerada una de las mejores de toda España y destaca por su diversidad y calidad.

La Historia de la Peregrinación a Santiago.

En el siglo IX, el descubrimiento del mausoleo del Apóstol Santiago en Compostela, confirmado y promovido por el obispo de Iria, la corte astur y el papado, marcó el inicio de una de las peregrinaciones más significativas de la cristiandad. Con la interrupción de los caminos hacia Jerusalén debido a las invasiones turcas, la atención de los peregrinos se centró en Santiago de Compostela. Así, en el año 1078, cuando comenzó la construcción de la catedral románica, se dio inicio a la era dorada de la peregrinación jacobea y se consolidó el Camino de Santiago como una de las rutas más transitadas y mejor dotadas de Europa, impulsada tanto por los monarcas como por las autoridades eclesiásticas.

Esta peregrinación hacia la tumba del Apóstol Santiago se convirtió en un fenómeno cultural y religioso único en la Edad Media, dejando una huella imborrable en la historia. En reconocimiento a su importancia, el Camino de Santiago fue declarado Primer Itinerario Cultural Europeo por el Parlamento Europeo y, posteriormente, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Camino Francés y Otras Rutas hacia Santiago

En sus inicios, los peregrinos del siglo X recorrían el Camino del Norte, a lo largo de la costa cantábrica, para evitar territorios en conflicto bajo dominio árabe. Sin embargo, el avance de la Reconquista permitió a los reyes Sancho el Mayor de Navarra y Alfonso VI de León trazar el Camino Francés, una ruta que enlazaba los reinos cristianos de Navarra, Castilla y León, hasta llegar a Santiago. Este camino quedó documentado en el Códice Calixtino, una obra del monje Aymeric Picaud, escrita hacia 1139 por encargo del Papa Calixto II. El quinto libro del Códice es considerado la primera guía de viajes europea, describiendo con detalle el recorrido, los recursos y las experiencias que aguardaban a los peregrinos a lo largo de su travesía.

Hoy, múltiples rutas permiten a los peregrinos llegar a la Catedral de Santiago, siendo el Camino Francés el más popular. Existen también el Camino Primitivo o del Norte, la Vía de la Plata desde el sur, y el Camino Inglés, que parte de Ferrol y Coruña. Estas rutas han sido recorridas durante siglos no solo por peregrinos anónimos, sino también por reyes, nobles, prelados y líderes de toda Europa, quienes encontraron en el Camino una experiencia de fe y de unión cultural.

El Legado del Camino de Santiago

A lo largo de los siglos, el Camino de Santiago ha sido testigo de un intercambio cultural sin precedentes. Peregrinos de todas las condiciones, desde reyes hasta humildes viajeros, contribuyeron a construir una ruta que unió a pueblos, difundió estilos artísticos y, con el tiempo, inspiró incluso la idea de la Unión Europea. Esta profunda conexión ha llegado incluso al cielo, donde la Vía Láctea es conocida popularmente como el “Camino de Santiago”, al parecer marcar la dirección hacia la tumba de uno de los apóstoles más queridos de Jesús: Santiago, hijo de Zebedeo, quien fue el primer apóstol en alcanzar el martirio en el año 44.

En resumen, el Camino de Santiago no es solo una ruta de peregrinación, sino un símbolo de la historia, la fe y la unión cultural que sigue atrayendo a millones de personas de todo el mundo.

La Historia del Camino de Santiago.

El Camino de Santiago, una de las peregrinaciones más emblemáticas del cristianismo, combina historia, leyenda y espiritualidad. Desde el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el siglo IX hasta su consolidación como un fenómeno cultural y religioso, esta ruta ha atraído a millones de peregrinos de todo el mundo.

El Origen del Camino: Historia y Tradición

En el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo descubrió, guiado por luces misteriosas, un sepulcro en el bosque del Libredón. Este hallazgo fue reconocido por el obispo Teodomiro de Iria como la tumba del Apóstol Santiago, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. El descubrimiento, avalado por el rey astur Alfonso II y el papado, marcó el inicio de la veneración de Compostela como lugar sagrado.

Este evento histórico se entrelaza con la tradición que relata el traslado del cuerpo de Santiago a Galicia tras su martirio en el año 44, ordenado por Herodes Agripa I. Según la leyenda, sus discípulos Atanasio y Teodoro llevaron el cuerpo desde Jaffa en una barca, arribando a la costa gallega. Allí, enfrentaron obstáculos como la reticencia de la Reina Lupa, la domesticación milagrosa de toros salvajes y la derrota de un dragón en el Pico Sacro. Finalmente, enterraron el cuerpo en el bosque del Libredón, donde se erigió el futuro sepulcro.

Leyendas del Apóstol Santiago

Aunque no existen evidencias históricas de que Santiago predicara en Galicia, la tradición le atribuye viajes al noroeste de la península ibérica. Una de las leyendas más conocidas lo sitúa en Muxía, en la Costa da Morte, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de la Barca. Según el relato, la Virgen María se apareció a un desalentado Santiago en una barca de piedra para animarlo en su misión. Parte de esta barca se conserva en las piedras legendarias que rodean el santuario, como la Pedra de Abalar y la Pedra dos Cadrís

Estas narraciones reflejan el profundo simbolismo del Camino, donde la historia se mezcla con el mito, enriqueciendo la experiencia espiritual y cultural de los peregrinos.

El Camino de Santiago: Auge y Expansión

En sus inicios, los primeros peregrinos recorrían rutas cercanas, como el Camino Primitivo, que unía Oviedo con Santiago, o el Camino del Norte, a lo largo de la costa cantábrica. Sin embargo, el avance de la Reconquista en los siglos X y XI permitió la apertura del Camino Francés, trazado por Sancho el Mayor de Navarra y Alfonso VI de León. Esta ruta, que conectaba los reinos cristianos del norte de España con Santiago, se convirtió rápidamente en la más popular y quedó documentada en el Códice Calixtino, escrito hacia 1139.

El Camino Francés, que parte de puntos como París, Vézelay, Le Puy y Arlés, converge en Puente la Reina, Navarra, antes de avanzar hacia Compostela. A lo largo de su recorrido surgieron ciudades, hospitales y monasterios que transformaron el paisaje medieval, consolidando al Camino como un eje de intercambio cultural y económico.

La Catedral de Santiago y la Era Dorada del Camino

En el siglo XI, la construcción de la Catedral de Santiago sobre el sepulcro apostólico marcó un punto de inflexión. Bajo la dirección del arzobispo Diego Gelmírez, la catedral románica adquirió importancia espiritual y arquitectónica. Además, el papa Calixto II otorgó el privilegio de los Años Santos Compostelanos, consolidando Santiago como uno de los principales destinos de peregrinación de la cristiandad, junto a Roma y Jerusalén.

Durante el siglo XII, el Libro V del Códice Calixtino, considerado la primera guía de viajes europea, ofreció información detallada sobre la ruta, los peligros y los milagros asociados al Camino. En este periodo, la peregrinación se popularizó entre todas las clases sociales, desde humildes campesinos hasta nobles y reyes.

Símbolos y Legado del Camino de Santiago

La concha de vieira, símbolo por excelencia del Camino, tiene un origen tanto práctico como legendario. Aunque se utilizaba para beber agua, la tradición la asocia con el milagro de un caballero salvado de ahogarse, quien emergió cubierto de conchas. Desde el siglo XIII, la Compostela, un documento oficial otorgado por la Catedral, se convirtió en la prueba de la peregrinación, complementando el uso de la concha.

El Camino de Santiago no solo es una ruta espiritual, sino también un símbolo de la unión cultural y el intercambio en Europa. Fue reconocido como el Primer Itinerario Cultural Europeo por el Parlamento Europeo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de sus rutas, millones de peregrinos han dejado su huella, contribuyendo a una herencia histórica, artística y espiritual única.

Una Experiencia Viva

Hoy, el Camino de Santiago sigue atrayendo a peregrinos de todo el mundo, que recorren rutas como el Camino Francés, la Vía de la Plata, el Camino del Norte o el Camino Portugués. Cada sendero ofrece una experiencia única, uniendo a personas de diferentes culturas en un viaje de fe, autodescubrimiento y conexión con la historia.

El Camino de Santiago es mucho más que una peregrinación: es una ventana a siglos de tradiciones, un legado de fe y un símbolo de la capacidad humana para buscar lo trascendente. ¿Te animas a vivir esta experiencia?

© 2021 CatedraldeSantiago.online.